都留文科大学3つのキーワード

- 地域連携

- 地域と密着した学生生活で得られる学び

つる子どもまつり

300人近い子どもたちがキャンパスに集う、学生が地域と共に創りあげる一大イベント

「つる子どもまつり」は、都留文科大学の学生と地域の皆さん、卒業生などが力を合わせて創りあげる子どもたちのためのお祭り。開催50回を超える歴史あるイベントで、毎年5月、大学のキャンパスに300人近い子どもたちが集まります。教室やグラウンドを使い、映画上映や、工作、ダンスなど体験型のさまざまな催しが行われます。新型コロナウイルスの影響により、2年間開催できていませんが、現在オンラインを使ったさまざまな企画の準備が進められているところです。

子どもたちの笑顔を見ると、準備の大変さも吹き飛びます

1年生のときに当日スタッフとして参加し、準備段階にも興味を持ち、事務局に入りました。実行委員会には地域の方や卒業生などいろいろな人が参加しています。さまざまな立場の方々と意思疎通を図っていくのは大変な部分もありますが、お祭りに来た子どもたちの笑顔を見ると、準備 段階の大変さは吹き飛んでしまいます。当日だけの参加もオーケー。興味のある方はぜひ参加してみてください。

つる子どもまつり事務局長 安井 新 さん 国際教育学科3年

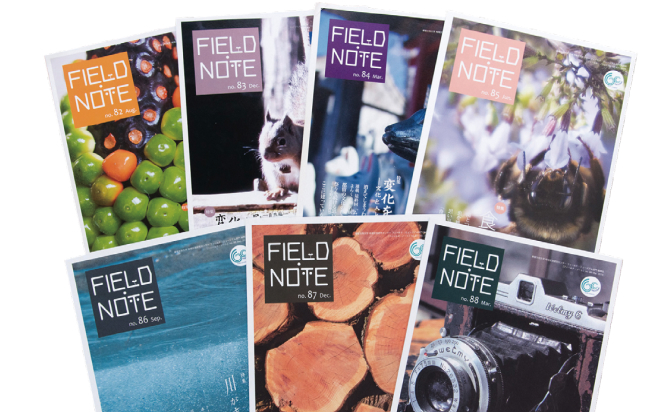

『フィールド・ノート』

学外にも多くのファンを持つ、学生が発行する『フィールド・ノート』

『フィールド・ノート』は地域交流研究センターを活動の場として、企画、編集、レイアウト、写真、イラストなどすべてが学生の手によって作られ、年に4回発行されています。テーマは都留市の自然、文化、暮らしなどさまざま。学外にもファンが多く全国に愛読者がいます。山梨県内でも、甲府の県立図書館をはじめ、都留市内の駅や取材先のお店などさまざまな場所に置かれていて、地域に学び地域を知る冊子として高い評価を得ています。

歴代編集長の声

物事の本質に迫る姿勢が身につきました

現在わたしは長野県木曽町役場の危機管理室に勤務し、おもに消防防災に関する業務を担当しています。今の部署で『平成26年御嶽山噴火災害記録誌』の編集を任された際には、編集部で学んだことがほんとうに役に立ちました。『フィールド・ノート』に参加したことで、「現場に足を運び」、「自ら見聞きし」、「考える」という本質に迫るための姿勢を身につけることができました。これは自分がこれからも大切にしていきたい姿勢です。

長野県・木曽町役場勤務

牛丸 景太さん

国文学科 2013年度卒業

地域と密着し活動する学生たち

ゲストハウスゆかり ─ 学生が運営する古民家ゲストハウス

古民家の魅力が味わえる明るい和室

宿泊者がどこから訪れたかを記録しているタペストリー

大学の授業から始まった、学生たちの挑戦

「ゲストハウスゆかり」を運営するのは、都留文科大学の学生たち。その取り組みは「地域交流III」という授業をきっかけに始まりました。創業は2017年、立ち上げメンバーはすでに卒業し、現在は学校教育学科の学生が運営の中心です。「創業当時、先輩たちが集客や資金集めに苦労しながら、強い気持ちでつくったゲストハウス。場所だけでなく、先輩たちの思いも受け継ぎ、次につなげていきたいと思います」と、代表の長野真奈さん。勉強との両立は大変だが、自分たちらしく続けていきたいと言います。

訪れる人との、グローカルな交流を楽しみたい

「ゲストハウスゆかり」のコンセプトは、「人と人とがつながる場所」。国内外からさまざまな人が訪れています。各国から訪れた旅行者が、自国の料理を作ってスタッフにふるまってくれることも。訪れる人と温かな交流ができることを奇跡のようだと感じ、それがやりがいにつながると言う長野さん。これからもグローカルな交流を楽しみたいと、笑顔で話してくれました。

つるっ子プロジェクト ─ 食を通じてつくる地域のコミュニティ

歴史ある寺「耕雲院」の副住職と開く、地域食堂

「つるっ子プロジェクト」では地域食堂を通じ、地域の方々との交流を深めています。この活動は数年前、2人の学生から始まりました。当初は自分たちだけで食事を用意し、ふるまっていましたが、食材集めや開催場所の確保にとても苦労していたようです。一方、子ども食堂の開設を検討していた、都留で680年続く耕雲院の副住職、河口智賢さん。この両者が出会い、協力し合って地域食堂を開くことになりました。現在は月1回、耕雲院で「つる食堂」が開かれ、地域の皆さんとの交流の場となっています。

多いときには100人以上が訪れる「つる食堂」

つる食堂「ラテアート」と「カレーライス」

「つる食堂」の開催当日は午後3時に集合して調理開始、午後6時から食事を始めます。多いときには100人以上が訪れることも。子どもたちもたくさん集まります。「つるっ子プロジェクト」のメンバー、学校教育学科の小圷麻衣さんは「副住職がいらっしゃることで、地域の方とスムーズな交流ができています。子どもたちとの関わり方についてもとても勉強になります」と話してくれました。

ぷらっとはうす ─ 谷村町駅舎を活用した地域づくり拠点

子どもたちの放課後の居場所づくりからスタート

「ぷらっとはうす」は、地域社会学科、鈴木健大准教授のオープンゼミとして実施している、地域活性化を目的としたプロジェクトです。その活動は2018年、小学生から高校生までの子どもたちの、放課後の居場所づくりから始まりました。長く使われていなかった谷村町駅の駅員宿舎を活用し、子どもたちが“ぷらっと”立ち寄って、遊んだり勉強したり、くつろいだりできるスペースを開設。週2回学生が常駐し、子どもたちの見守りを行っています。

学習支援や子ども食堂など、活動拡大を計画中

積極的に活動に取り組むプロジェクトメンバー

「ぷらっとはうす」の活動は、サークルでも授業でもなく、もちろん単位にもなりません。約30人のメンバーは、「子どもたちと関わる場を持ちたい」「まちづくりを実践したい」など、それぞれの目的を持って参加しています。プロジェクトでは「ぷらっとはうす」の運営だけでなく、遠足やクリスマス会、餅つき大会など、さまざまなイベントを開催しています。今後は中学生の学習支援や子ども食堂など、さらに活動の幅を広げていく予定です。

cafe sowers (カフェ・ソワーズ) ─ 学生が運営するカフェ

学生だけでなく地域の人にも人気のカフェ

「カフェ・ソワーズ」は、比較文化学科の学生が2017年に開いた地域密着型のカフェです。コンセプトは「人と人が、夢と夢がつながる場」。先輩後輩関係なく、すべてのスタッフが遠慮なく思いを口にし、やりたいことに挑戦できるよう、1年交代の全員オーナー制度で活動しています。営業時間は平日の17時から22時半。これ以外にもイベントの企画開催や、移動販売車での地域マルシェへの出店など幅広い活動で地域との交流を図っています。

お土産品開発や野菜の栽培など多彩な活動を展開

「カフェ・ソワーズ」では、カフェの運営だけでなく、地域と連携したお土産品の開発や、地元農家の方から遊休農地をお借りし、野菜の自家栽培を行うなど、さまざまなプロジェクトを展開しています。都留市を盛り上げることを最終目的として、あらゆる世代との交流を通じて活動を広げている、現在14名のプロジェクトメンバー。新メンバーの募集は毎年4月。SNSや新入生歓迎イベントで募集が行われます。