研究室 & ゼミ紹介(学校教育学科)2

特別支援教育・インクルーシブ教育を、自分の言葉で再定義。

学生には、「もやもやに浸ること」を推奨しています。

私の専門は、特別支援教育とインクルーシブ教育です。教育学の観点から、「知的障害・発達障害のある子どものキャリア教育」「インクルーシブな学級・学校・地域づくり」という2つのテーマについて実践・研究を進めています。

インクルーシブ教育とは、障害に限らず、人種、国籍、言語、宗教、性といった多様な理由により社会的に周縁化されやすい子どもと、そうでない子どもとが、地域の学校で共に学ぶ教育のことで、「共生社会」を目指した未来志向の実践です。私自身は、その実践を、異質な要素が絶妙の混成を織りなしていく、「ジャズる学級社会」をつくるようなイメージで捉えています。

ただし、「言うは易く、行うは難し」で、インクルーシブ教育は、唱え続ければ成し遂げられるような簡単な代物ではありません。一人ひとりの教師が、自らの手・足そして頭を使った試行錯誤を通して、いかに手ごたえのある実践へと落とし込んでいけるかが、成否の鍵を握っているといえます。

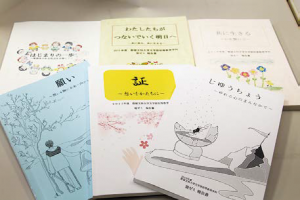

こうしたことを踏まえ、私のゼミでは、現場に出かけて人々の声に耳を傾けることや「当たり前」を問いなおすこと、自分の言葉にこだわることなどに重きを置きながら、学校や地域の特別支援教育・インクルーシブ教育の実践のあり方について対話的に探究しています。具体的には、学生たちは、小・中・高校、特別支援学校、フリースクール、福祉事業所などの現場に出かけ、3年ではグループ研究、4年では個人研究に取り組み、毎年度末に、共同で「ゼミ報告書」を作成しています。

学生たちには、2年間の実感のある学び・研究を通して、拙くてもいいので、自分なりの特別支援教育・インクルーシブ教育の実践イメージを言葉にして、ゼミを巣立っていってほしいと思っています。