授業紹介【表象文化論】

表象文化論

音楽という文化に

何が読み取れ、聞き取れるのか。

表象という概念を使い、

自分の考えを深めていく。

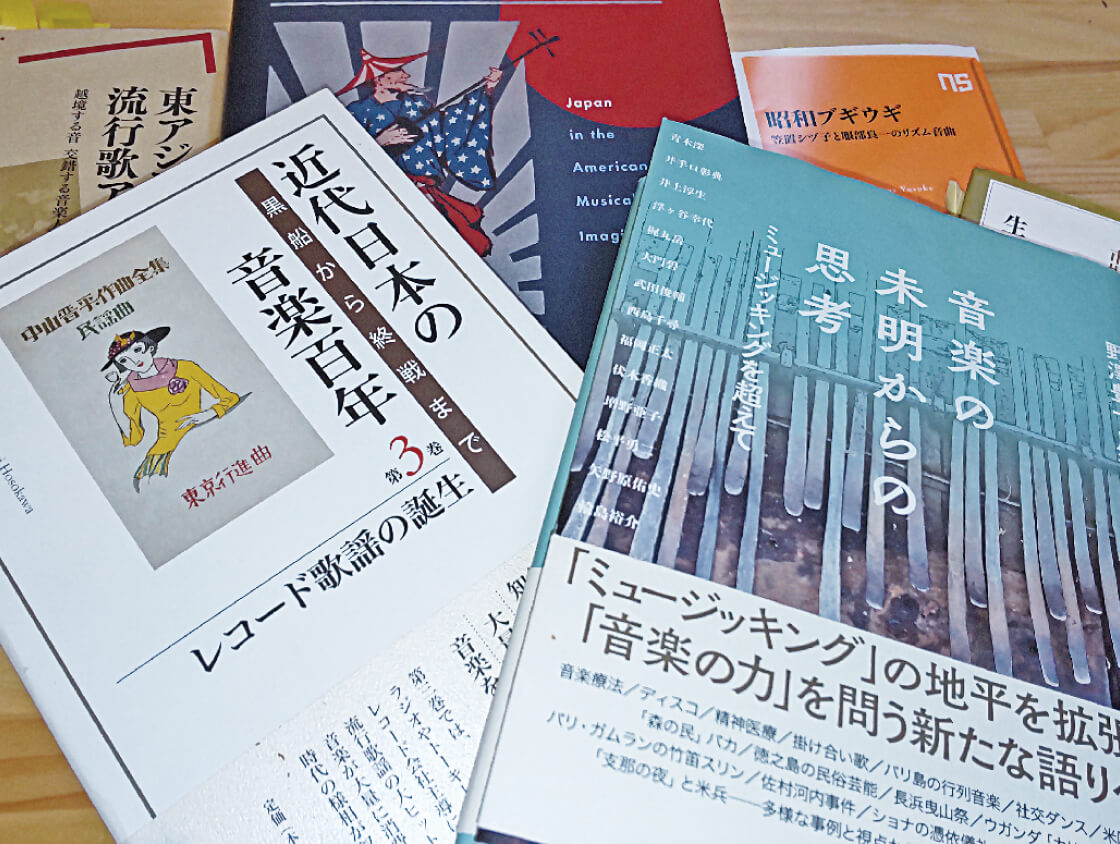

この授業では、表象という概念を知り、今まで当たり前だと思っていたことを見つめ直して欲しいと考えています。題材としては1920~60年代の歌手やポピュラー・ソングを取り扱っています。表象という概念を使い、歌手のイメージや声、曲の音楽的な特徴や歌詞、歌をめぐる記憶といった事象と、政治や経済、社会とを結びつけ、考えを深めていく授業です。比較文化学科には歴史学、社会学、政治学など、さまざまな専門分野の教員がおり、自分が興味を持った分野に色々な角度からアプローチができる学科だと思います。自由度が高いからこそ、自分が何に興味を持っているのか、また何を学びたいのか、自ら突き詰め考えていくことを求められる学科であるとも言えるでしょう。

この講義を履修している先輩の声

新しい音楽の楽しみ方を知ることができました

私は子どものときから、地元の伝統的な祭事や文化に触れる機会が多く、日本の地方文化に興味を持っていました。また高校の頃から韓国などのアジアの文化に興味を持ち、日本文化やアジアの文化をいろいろな切り口から調べ、深く学ぶことのできる比較文化学科を選択しました。この授業を受講して表象という概念を知り、レポートを書く際に自分が焦点を当てた歌手の曲を何度も比べながら繰り返し聴くことで、メロディーや歌詞に注目した音楽の聴き方だけではない、歌い方などの表現や時代背景を考えながら聴く、新しい音楽の楽しみ方を知ることができました。娯楽として楽しんできた音楽を文化としてとらえ、学ぶことは私にとってとても意義のある時間だったと思います。

「表象文化論」ってどんな授業?

「表象」とは、「representation」の訳語です。一般に、表象文化論では、映画・演劇・漫画・広告・音楽など、私たちが見たり聞いたりできるものとして「表」に「現」し出されたものごとを扱います。そうした事象がどのような歴史的な文脈のなかで、またどのようなメディアやテクノロジーやモノを介して、再び私たちの前に現れているのか。表象文化論ではその過程や社会的な状況を解きほぐし、私たちがわかっていると思っていたものの複雑さを提示し、考えていきます。

比較文化学科